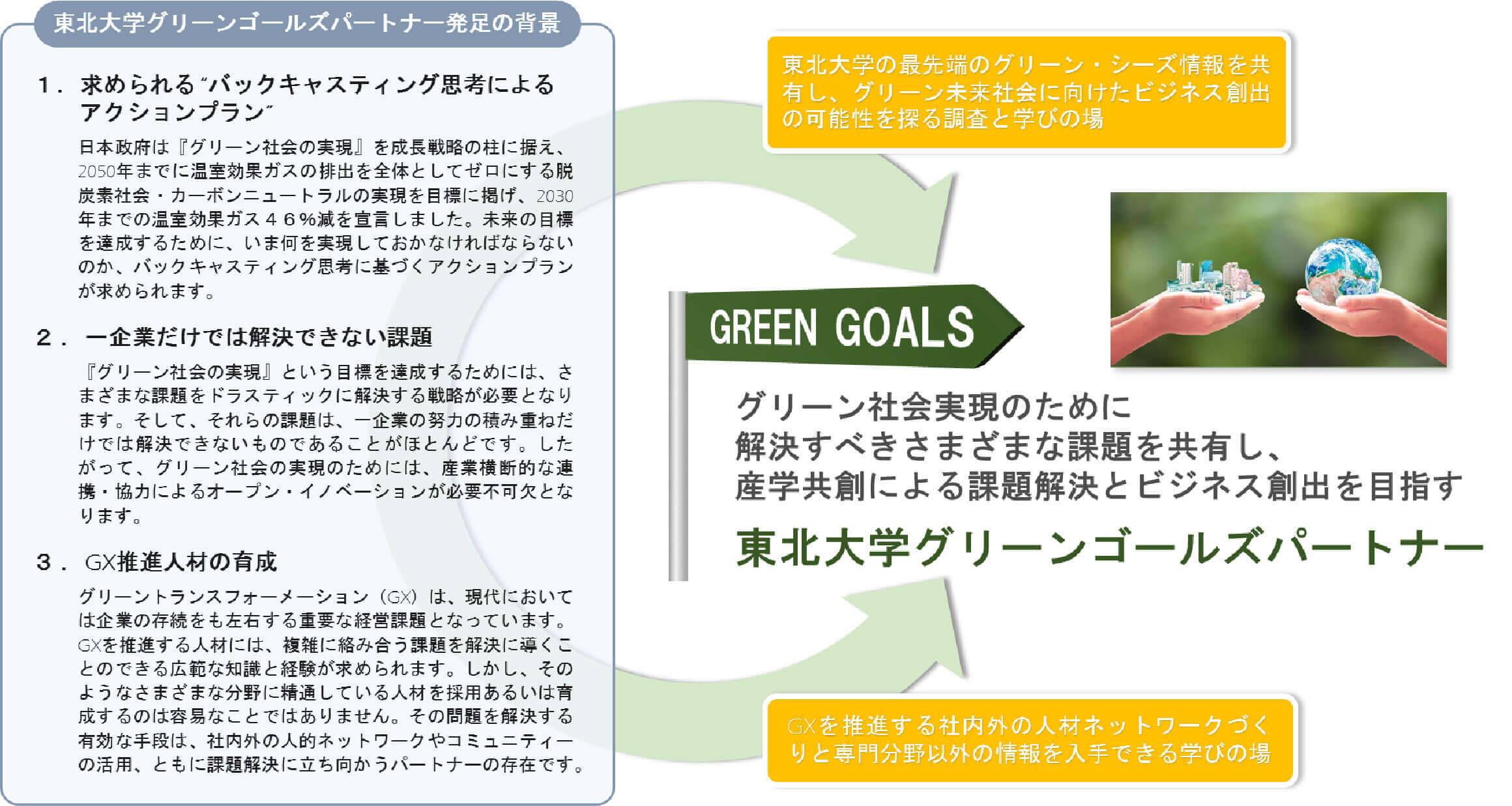

グリーン社会実現に向けた課題解決に取り組む

東北大学

グリーンゴールズパートナー

SEASON3

運営:東北大学ナレッジキャスト株式会社

案内資料・申込フォームはこちら

EVENTS&NEWS

ABOUT発足の背景

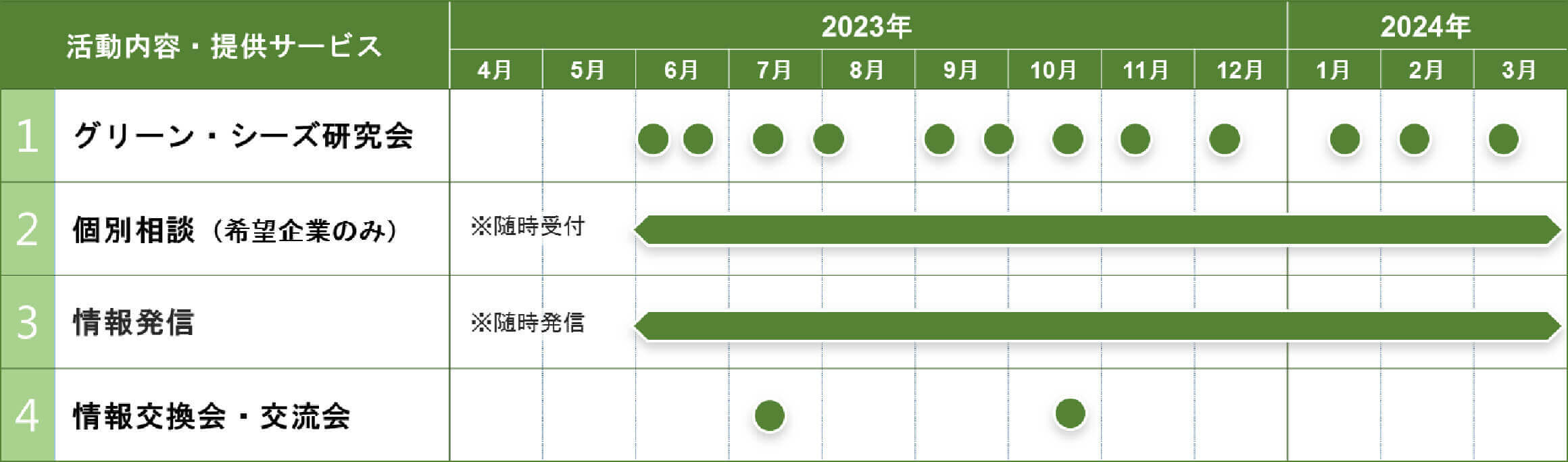

ACTIVITY活動内容・提供サービス

| 活動内容・提供サービス | 概 要 | 参加・活用メリット |

|---|---|---|

グリーン・シーズ研究会

|

|

|

個別相談(希望企業のみ)

|

|

|

情報発信

|

|

|

情報交換会・交流会

|

|

|

※グリーン・シーズとは? ・・・ グリーン社会実現に向けた社会課題や技術課題の解決に資する研究シーズ

MERIT 参加して得られる3つのメリット

想定している参加者

- 新事業の種や新たな事業分野を探索されている方

- SDGs等、未来志向の経営改革・事業改革を推進されている方

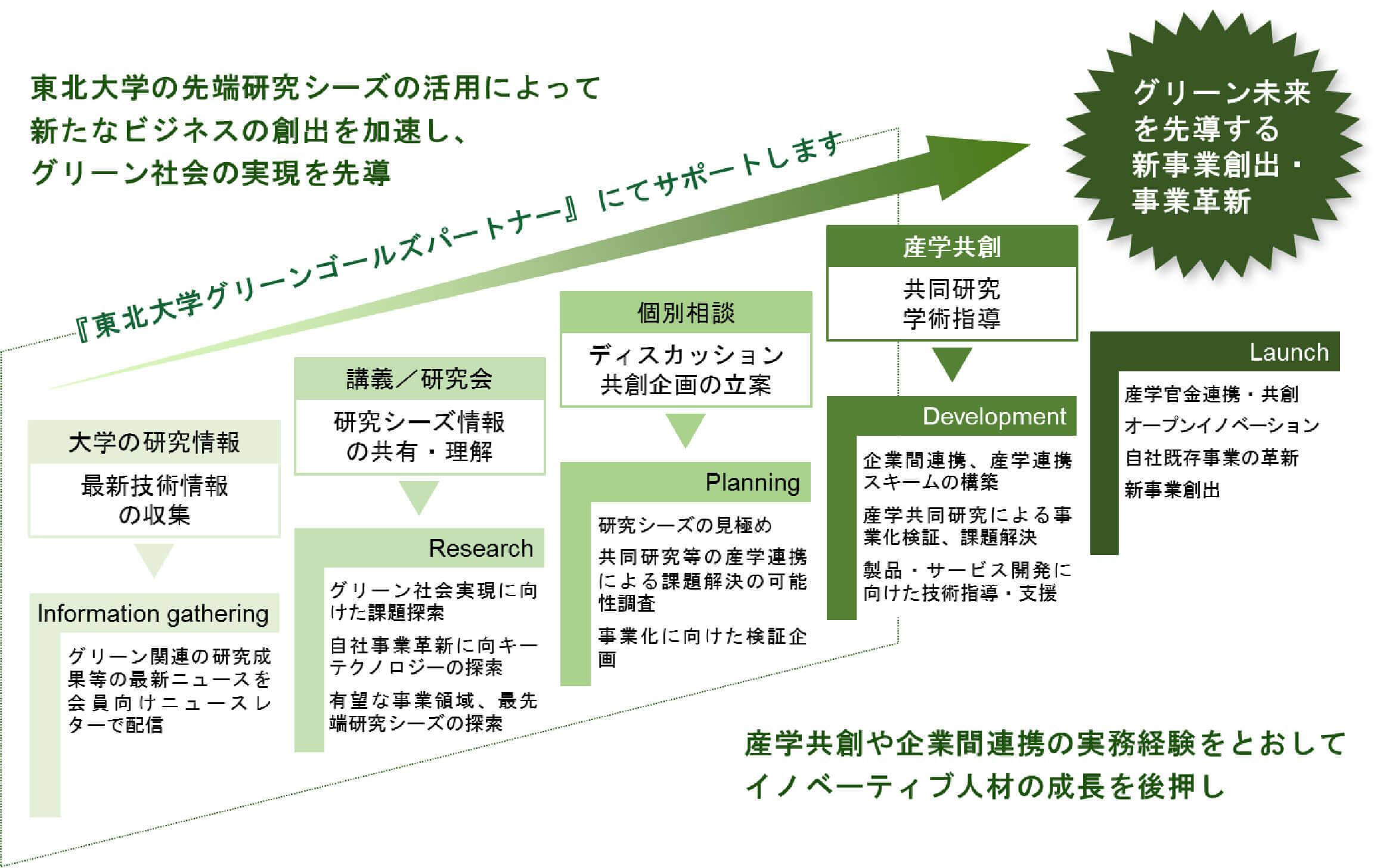

1.グリーン社会実現に向けた社会課題や課題解決のためのキーテクノロジーに関する最新情報

東北大学のグリーン関連の最新研究・取組に関するニュースレター、グリーン・シーズ研究会、対面での交流会などをとおして、グリーン社会実現に向けたさまざまな分野の社会課題、課題解決のためのキーテクノロジーやその最新動向を入手することができます。

2.自社事業の将来構想や新事業創出へのヒント

自社事業周辺分野の技術情報のみならず、さまざまな分野の先端研究に関する情報を入手し、視野を広げることで、来るべきグリーン未来社会を見据え、自社事業の方向性や可能性を探究する際の糸口やヒントが得られます。

3.イノベーティブ人材のネットワーク

東北大学グリーンゴールズパートナーが提供する場に積極的に参加することにより、東北大学研究者のみならず、他企業から参加している事業開発部門等のイノベーティブ人材との人的ネットワークが得られます。

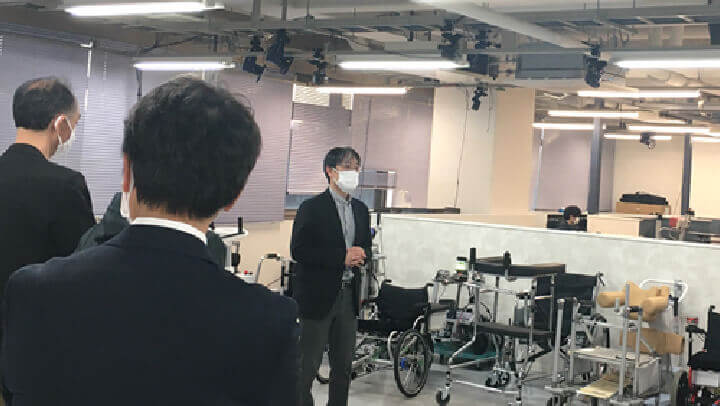

実際の活動の様子

グリーン・シーズ研究会の開催要領

概要

- 講師は その専門分野において最先端の研究を行っている東北大学教授陣です

- 講義テーマは 講師が手掛ける最新のグリーン・シーズです

- ビジネスパーソン向けに 背景となる社会課題・技術課題から、その研究成果がもたらす未来社会の姿まで わかりやすく解説します

- ①オンラインまたはハイブリッドによるライブ講義と②参加者とのQ&Aセッションにて詳しく解説します

- 参加型の研究会です

参加者のメリット

- 最新のグリーン・シーズ情報を共有することができます

- 講師と参加者とのQ&Aやディスカッションにて、その場で疑問点を解消できます

- 他の参加者の問題認識や意見も共有でき、グリーン・シーズに関する深い理解と多くの気づきが得られます

- 自社事業や参加者の専門分野と異なる分野における社会課題や その課題解決に向けた最新の取り組みを知ることが 新たな発想や多面的な思考の醸成につながります

個別相談の開催要領

概要

- グリーン・シーズ研究会講師などの東北大学の研究者に個別・具体的に相談したい場合、個別相談の目的を伺ったうえで事務局が初回の面談機会をセッティングします

- ご希望に応じて対面またはオンラインにて実施します

- 初回の面談後、当事者双方の希望に沿って次回アクションをサポートします(2回目以降の事務局の関与は当事者の希望次第)

参加者のメリット

- 事務局が仲介することで、個別相談の敷居を下げ、相談者の意向に沿った相談ができます

- 事務局が仲介し、事前に相談目的を明確にすることで、ミスマッチを事前に防ぎ、面談を効率良く進めることができます

- 個別相談によって当事者双方が共同研究や学術指導等の産学連携・共創の有効性・可能性を見極められます

東北大学グリーンゴールズパートナーを活用した産学共創のモデル

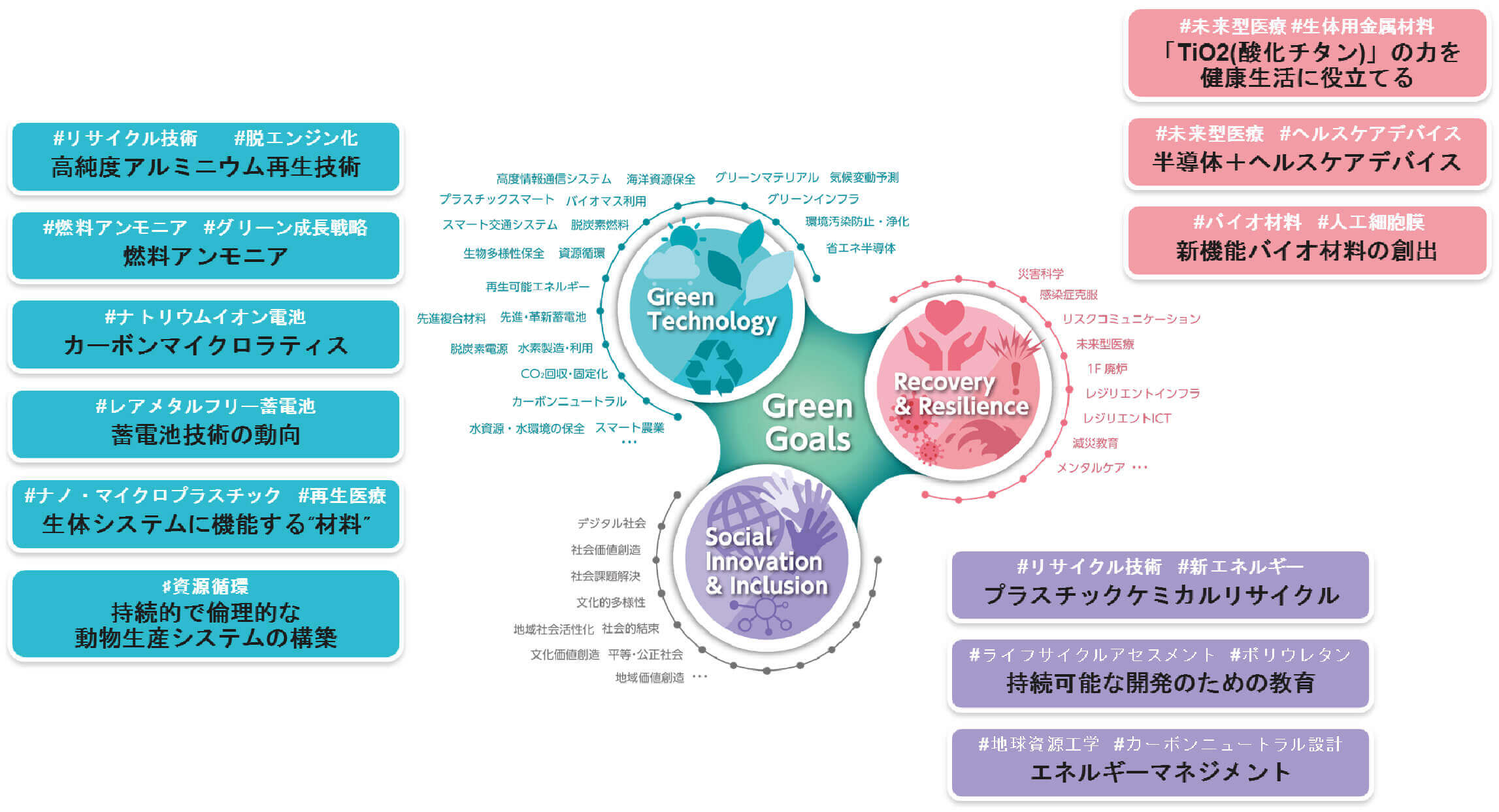

season3(2023年度)のグリーン・シーズ研究会テーマ

東北大学グリーン未来創造機構が掲げる3つの柱「Green Technology」、「Recovery & Resilience」、「Social Innovation &amo; Inclusion」から、有望なグリーン・シーズを厳選し、グリーン・シーズ研究会にてわかりやすく解説します。

TEACHER グリーン・シーズ研究会講師

第1回研究会 6月1日(木)16:00~17:30Zoom開催

講義テーマ:水を用いた資源変換:プラスチック、LIB、バイオマス

全世界的に炭素循環化社会の構築が求められるに至り、SAF合成やプラスチック油化など、水を反応溶媒として用いた資源変換が世界で次々と実用化されつつあり、我が国も他聞にもれず検討を本格化しました。当研究センターでは、30年に渡る水の資源変換プロセス開発の実績に基づき、循環社会構築において鍵となるプラスチック、LIB、およびバイオマスの有効利用・再生利用のための技術を開発しています。

本講義では、反応溶媒としての水について反応性や物性の観点で議論しつつ、現在進めているプロジェクトを紹介します。

東北大学大学院工学研究科附属

超臨界溶媒工学研究センターシステム開発部

教授 渡邉 賢(博士[工学])

#プラスチックリサイクル#廃棄リチウムイオン電池リサイクル#バイオマスリファイナリ#天然物高機能成分抽出

第2回研究会 6月22日(木)16:00~17:30Zoom開催

講義テーマ:光造形3Dプリンティングを用いたカーボンマイクロ構造の作製と応用

現在人類が直面するエネルギー・環境問題の解決策を考えるにあたって、既存の作製方法にとらわれない新素材の開発は大変重要です。造形の解像度とスピードのバランスに優れる光造形3Dプリンティング(SLA)は、大学での研究・開発用に近年普及しており、樹脂だけでなく様々な素材を用いてマイクロ構造の作製ができるようになりました。

本講義ではSLAを用いたカーボンマイクロ構造の作製と応用について、軽量・高強度な構造材料と、従来の容量・レート特性を上回る蓄電機能材料としての側面を中心にご紹介します。

東北大学材料科学高等研究所

助教 工藤 朗(博士[工学])

#ナトリウムイオン電池#カーボンマイクロラティス#光造形3Dプリンタ

第3回研究会 7月13日(木)15:00~17:30ハイブリット開催

講義テーマ:カーボンニュートラルに向けた技術のシステム化

日本橋ライフサイエンスビル9F 対面講義

物質変換を実現する化学の力は、複数の化学反応、生成した反応物の未反応原料と副生物からのスマートな分離、さらにエネルギーの授受を、「目的に合わせて組み合わせる=システム化」することではじめて役立てることができます。 本講義ではカーボンニュートラル社会の実現にむけて変化した設計の目的と、これによって変わる最適システム構成の変化に関して、植物資源の資源化、廃ガスや空気中の二酸化炭素の資源化を例に説明します。また、グリーンウォッシュとならぬための、投資や研究開発に求められる説明についても議論したいと思います。

東北大学大学院環境科学研究科

先端環境創成学専攻

資源循環プロセス学講座(環境グリーンプロセス学分野)

教授 福島 康裕(博士[工学])

#化学システム工学#LCA(ライフサイクルアセスメント)#環境負荷低減技術#環境管理

第4回研究会 8月3日(木)16:00~17:30Zoom開催

講義テーマ:有機材料を用いたレアメタルフリー型リチウムイオン電池の研究開発

本研究では有機電極材料の分子構造設計を行うことで高いレドックス電位と可逆的な多電子レドックス反応を実現して、現行のコバルトやニッケル等の酸化物を用いた無機系電極材料の蓄電性能を超える革新的なレアメタルフリーで安価・高性能電極材料を創製します。リチウムイオン電池のレアメタルフリー化が実現すればサプライチェーンリスクを回避できるので、電池産業の競争力強化、低コスト化と市場成長に貢献します。

東北大学 多元物質科学研究所

金属資源プロセス研究センター長

教授 本間 格(博士[工学])

#レアメタルフリー蓄電池#先端ナノ機能材料#ナノ材料プロセッシング#ポストリチウムイオン電池

第5回研究会 9月7日(木)16:00~17:30Zoom開催

講義テーマ:生体用セラミックスを用いたインプラントへの機能付与

人工関節や人工歯根といったインプラントは、骨との迅速かつ強固な結合が求められます。加えて、インプラント表面に付着した細菌や口腔内細菌による炎症予防のために、抗菌性も求められます。演者は、チタニア(TiO2)や生体内溶解性リン酸カルシウムを用いた表面処理について検討してきました。

本講義では、高温酸化による可視光応答型チタニア皮膜の作製、スパッタ法による抗菌元素担持非晶質リン酸カルシウム(ACP)の作製、これらの抗菌性・抗ウイルス性評価についてご紹介いたします。

東北大学大学院工学研究科

材料システム工学専攻 医用材料工学分野

准教授 上田 恭介(博士[工学])

#生体材料#チタニア(TiO2)#リン酸カルシウム#表面処理#抗菌・抗ウイルス

第6回研究会 9月28日(木)16:00~17:30Zoom開催

講義テーマ:持続的で倫理的な動物生産システムの構築を目指して:土-植物-動物-ヒトのより良い関係を探る

草食動物、特にウシやヒツジなどの反すう動物が草だけを食べて生きていける仕組みに興味を持ち、草食家畜による草資源の利用に関する研究を行っています。世界人口は80億人を超え、世界の家畜頭数は増加し、それにより世界各地に分布する草原の多くは深刻な影響を受けています。

一方日本では畜産飼料の多くを海外に依存し、中山間地域を中心に耕作放棄地が増加しています。こうした現状をふまえ、本講義では、持続的で倫理的な動物生産システムの構築を目指し、土-植物―動物-ヒトの関係に関する研究について紹介します。

東北大学大学院農学研究科

生物生産科学専攻 動物生命科学講座

草地-動物生産生態学分野

東北大学大学院農学研究科附属 複合生態フィールド教育研究センター センター長

東北大学大学院農学研究科附属 次世代食産業創造センター センター長

教授 小倉 振一郎(博士[農学])

#生態系#草地#家畜生産#持続的利用#アニマルウェルフェア#資源循環

第7回研究会 10月19日(木)16:00~17:30ハイブリット開催

講義テーマ:カーボンニュートラルに向けた燃料アンモニア利用の基礎と応用

2050年カーボンニュートラル達成に向けて、とりわけ発電部門における燃料アンモニア利用が注目されています。燃料アンモニアによるエネルギー技術が登場してから10年を経ずしてグリーン成長戦略の主要部門のひとつになったのは、我が国ならびにアジア地域のエネルギー事情や燃料アンモニアのコスト面のメリット、ならびに産学官連携による技術開発の急速な進展があったためです。

本講義では、燃料アンモニアの背景、アンモニア燃焼の特徴と課題解決方法、進行中の研究プロジェクトなど、基礎燃焼研究および応用技術開発の進展について解説します。

東北大学流体科学研究所

統合流動科学国際研究センター

高速反応流研究分野

教授 小林 秀昭(博士[工学])

#燃料アンモニア#カーボンフリー燃料転換#脱炭素エネルギー技術#グリーン成長戦略

第8回研究会 11月9日(木)16:00~17:30Zoom開催

講義テーマ:半導体産業の新たなけん引役 「半導体パッケージング工学」とヘルスケアデバイス応用

政府主導で再び半導体産業の活性化を推進する動きが加速する中、半導体パッケージング工学の重要性が注目されています。トランジスタの微細化や三次元化が進んで集積回路チップ内の性能は年々高まっていますが、昔と比べて鈍化しています。一方、大型化するチップの機能ブロックを分割してチップ外の微細配線基板(インターポーザ)上で再構成して集積化するチップレットの概念と三次元積層型チップ(3D-IC)に期待がかかっています。

本講義では、東北大学の300mm/200mmウエハを用いた3D-IC試作製造ラインGINTI (Global INTegration Initiative)の活動に加え、グリーン社会への貢献も含めて、チップレットや3D-ICのヘルスケアデバイスへの応用について最新の半導体実装技術研究を紹介します。

東北大学大学院工学研究科

機械機能創成専攻

機能システム学講座(機械力学分野)

准教授 福島 誉史(博士[理学])

#フレキシブルデバイス#マイクロ・ナノ加工#人工感覚デバイス#半導体パッケージング#機能性高分子#未来型医療

第9回研究会 12月8日(金)13:00~15:00Zoom開催

講義テーマ:再生可能エネルギーが達成する脱炭素の未来と地域社会実装

長年親しんできた化石燃料から再生可能エネルギーへのグローバルな燃料シフトは、カーボンニュートラルのパラダイム転換とあわせて誰もが経験したことのない未知の世界への誘いです。開発中の「地域エネルギー需給データベース」を用いて、エネルギー業界で始まるセクターカップリングや脱炭素の地域間連携について具体的な姿をバーチャルに体験します。すでに産業、自動車、家庭などで始まったエネルギー転換と、広域のエネルギーシステムとの間の相互干渉、さらに全国1741の市区町村の地域特性を活用するスマートシティのデザインについて理解を深めます。

東北大学大学院工学研究科

技術社会システム専攻

教授 中田 俊彦(博士[工学])

#地球資源工学#社会システム工学#地域エネルギー統計分析#カーボンニュートラル設計#環境政策#環境保全

第10回研究会 1月18日(木)16:00~17:30Zoom開催

講義テーマ:高機能バイオデバイスの創製

微細加工技術とバイオ材料との融合により、生体素子のもつ高度な機能に基づく分子レベル・細胞レベルのバイオデバイスの創製を目指しています。基板中での細胞膜構造の形成を基盤技術として、薬物スクリーニングや細胞膜機能計測法へと展開中の人工細胞膜デバイスの研究や、培養神経細胞を使って神経回路網を人工的に作り上げ、固体基板上への脳機能の再構成を目指したニューロンチップの開発を進めています。

本講義では、これらデバイスの作製や応用例についてご紹介いたします。

東北大学 電気通信研究所

材料科学高等研究所

教授 平野 愛弓(博士[理学])

#未来型医療#人工細胞膜#ナノ構造#神経情報伝達

第11回研究会 2月8日(木)16:00~17:30Zoom開催

講義テーマ:再生医療と環境問題とをつなぐ生体材料の視点

生体にとって異物である材料は、治療に向けて生体を方向づけることもできれば、異物として生体に対して悪影響を及ぼすこともできます。前者は、現在あるいは将来の医療に結びつきますが、後者は医療機器の問題のほかに、ナノ・マイクロプラスチックなどの環境中の異物を非意図的に摂取したことによる生体影響にまでおよびます。本講義では、このように生体と材料との相互作用とその生体影響について、異なる視座から実例を挙げて概説します。

東北大学大学院 工学研究科

材料システム工学専攻

生体機能材料学分野

教授 山本 雅哉(博士[工学])

#再生医療#医用高分子#ナノ・マイクロプラスチック#バイオマテリアル#界面化学

第12回研究会 3月7日(木)16:00~17:30Zoom開催

講義テーマ:アルミニウムのサステナブルリサイクル新技術開発

アルミニウムは基本的にはリサイクルするたびに品質が下がる“ダウングレードリサイクル”となり、その最終用途は、自動車用エンジンブロック鋳造品が殆どですが、EVシフトが加速するとエンジンの需要は激減し、アルミニウムの循環構造の破綻が懸念されています。このままでは将来的に、使えないアルミニウム(デッドメタル)が大量に発生することになります。その様な状況のなか、東北大学大学院工学研究科のグループは、不純物元素を大量に含むアルミニウムスクラップを純アルミニウムに再生できる技術を開発しました。しかも、その際にかかるエネルギーがアルミニウム新地金を製造時の半分以下という世界オンリーワンの技術となります。

東北大学

未来科学技術共同研究センター

センター長

副学長 長坂 徹也(博士[工学])

#リサイクル#固体電解法#アルミニウムクライシス

SCHEDULE活動スケジュール

| グリーン・シーズ研究会開催日程 各回基本16:00~17:30 | |

|---|---|

| 第1回 6月1日(木) | 第7回 10月19日(木) |

| 第2回 6月22日(木) | 第8回 11月9日(木) |

| 第3回 7月13日(木) | 第9回 12月8日(金) |

| 第4回 8月3日(木) | 第10回 1月18日(木) |

| 第5回 9月7日(木) | 第11回 2月8日(木) |

| 第6回 9月28日(木) | 第12回 3月7日(木) |

※■は対面開催予定。それ以外はオンラインライブ開催

PRICE料金

一口3名まで参加可能

※参加される3名は開催イベントの都度変更可能

年会費(税込) 220,000 円 : 下期会費(税込) 110,000 円